1. よそ見のすすめ

「草はなすべきことがあんまりない」

突然だが、わたしはよそ見の多い人間だ。

たとえば通勤時、家から職場までの短い道のりでも、家の塀から飛び出した庭木の枝や、アスファルトの割れ目から力強く伸び出す緑、そして誰かが丹念に手を入れていることが伝わってくるお庭など、ついふらふらと引き寄せられてしまう。

わたしのよそ見は今に始まったものではない。

わたしが育ったのは、神奈川県のそこそこ人の手の入った街だったが、幼い頃は登下校のたびにあちこち寄り道して、手のひらいっぱいにテントウムシを捕まえたり、草を摘んだり、シダの葉のぶつぶつを発見してゾッとしたり、サワガニを見つけて遊んでいた。

ヒガンバナを摘んで帰ってひどく怒られたこともあったし、高い枝をとろうとして1メートルほど下の小川に落ちたこともあった。

誰でも経験しそうなことばかりだが、なんとなくよそ見がやめられずに大人になってしまった。

身近な植物に目を向けることは、一昨年ほどまえ突然ブームになった。

きっかけは、2020年に始まった新型コロナウイルス感染症の世界的流行だった。

通勤通学や必需品の買い出しでさえ気を遣う日々のなかで、仕事と生活のバランスや、家族や友人との関係、それまで気に留めなかった習慣などを見直した人も多かったのではないだろうか。

あるいは、社会や経済が否応なくスローダウンしたことで、人々のなかによそ見をする「間」が生まれたのだろうか。

目に見えないウイルスの不穏なニュースが続くなか、世界各地から届く植物に関する話題は私たちの気持ちにささやかな安らぎをもたらした。

ロックダウン中人間が出歩かなくなった歩道に芽吹く植物、植物学者が路上に植物の名前をグラフィティする「ボタニカル・グラフィティ」、また在宅時間に植物の世話をしたり、散歩することで自らの心身のバランスを保とうとする人々。

こういう話は気休めのようにも思えるが、なぜだか心をくすぐる魅力がある。

わたしたちの社会とは異なるサイクルの、しかしまったくの別世界ではない、すぐ近くに息づいている世界。

草はなすべきことがあんまりない——

単純な緑のひろがり——

ただ蝶の卵を孵し

蜜蜂をもてなすだけ——

(ディキンソン著、亀井俊介編『対訳 ディキンソン詩集』岩波文庫、1998年)

アメリカの詩人エミリー・ディキンソンは「草はなすべきことがあんまりない」と題した詩で、植物や虫に生の謳歌を見いだした。

永遠や孤独を探求した詩人が自然のなかに自由を見たように、植物のような人間以外の存在との「つながり」には、今日私たちが生きるためのヒントが隠されているのかもしれない。

社会のなかのささやかな存在

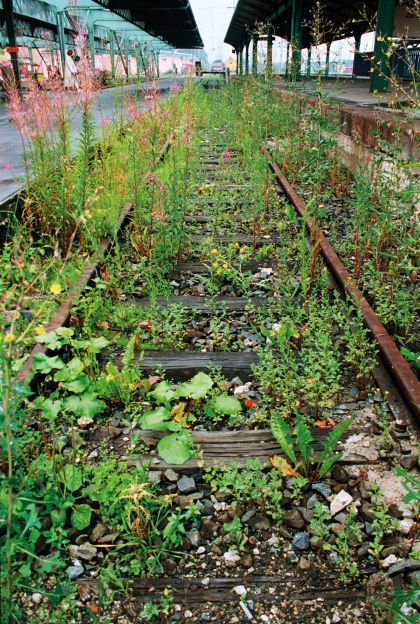

ロイス・ワインバーガー《植物を越えるものは植物と一体である》(1997年)Courtesy of Studio Lois Weinberger and Krinzinger Gallery, Vienna

さて、身近な植物といえば、「雑草のようなしたたかさ」や「草の根の活動」など、名もない草に喩えた言葉にはその地道さや不屈さを形容する言葉が多い。

「こんな大変そうなところでがんばって・・・」と植物に何か不屈の精神のようなものを感じるのも、抜いても抜いても庭や畑に生えてくる植物を忌々しく感じるのも、どちらも人間の勝手なのかもしれない。

だって、アスファルトやブロックの隙間はそこを好む植物にとって「優良物件」だったりする※1というし、雑草のなかにはあなたが住む以前からその土地に生えていたものや、新参者のわりに虫やほかの植物といい関係をもっているものもある。※2

オーストリアのアーティスト、ロイス・ワインバーガーは、その生涯を通じて植物が発生する場所の詩的なエネルギーに目を向けたアーティストだ。

彼の芸術の多くは、美術館のなかに限らず、植物が自らのちからで育つ場所で展開された。たとえば代表作《植物を越えるものは植物と一体である》(1997年)は、ドイツ中部の都市カッセルの廃線跡に、バルカン半島原産の種子を蒔くという作品だ。

他所から持ち込まれた外来植物が自生の植物と交ざってささやかな庭として育ってゆく様子を100日間公開した。

とてもシンプルなこのアクションには「社会のあり方は、その植物の扱い方に映し出される」というワインバーガーの考えが込められている。

作品が発表された1997年当時、ドイツでは他地域からの移民の受け入れについて議論が交わされていた。所有と支配の考えにとらわれずに、ともに生き延びるために必要な態度とはどのようなものか。

ワインバーガーが作品に用いた種子の産地を辿れば、雑草のささやかな存在に、社会における移民・難民問題に対する詩的かつ政治的な問いかけを読み取れないだろうか。

こころとからだを緩めてつながる

「ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island―あなたの眼はわたしの島」展示風景、水戸芸術館現代美術ギャラリー、2021。撮影:川村麻純

さて、よそ見しがちな人間が好むのは、足下のミクロな世界だけではない。パソコンやスマートフォンなど視覚ばかり酷使する日々だからこそ、よそ見は疎かになりがちなほかの感覚をひらく時間を与えてくれるときもある。

深呼吸しながら空を見上げたり、木々のなかに緑のグラデーションを観察したり、まわりの音に意識を向けたり。普段使っていなかった感覚をひらくと、きゅーっと縮こまっていた考えや体が解きほぐされる。

よそ見と同じとは言えないが、狭まっていた視野を広げてくれる感覚が、スイス生まれのアーティスト、ピピロッティ・リストの作品にもある。

水中から見上げた景色、草原へのダイブ、人間のからだへのクローズアップなど、リストは映像をとおして世界にあふれる豊かな色彩をとらえる。

ドイツの生物学者ユクスキュルは、人間中心的な世界観にあらがって、生物がそれぞれにもつ固有の環境を「環世界」と呼んだ。※3

虫の視点や植物の視点、そして風や空に宿る超自然的な視点まで、さまざまな視点が映し出す色彩と光に満たされたリストの映像世界——ユクスキュルが想い描いた虫や動物から見た世界像って、きっとこんな感じだったのではないだろうか。

自分のちっぽけな悩みなんか忘れてその世界にずっと浸っていたくなる。

美術館というところは、さまざまなルールや監視の目があってちょっと緊張する…… という人がいるが、リストの作品なら、そんな不安も解消しただろう。

スクリーンの前には観客が座ったり寝転んだりできるカーペットが敷かれ、ベッドに横たわって天井に映し出される映像を鑑賞するなんて作品さえある。

会場全体に流れるゆったりとした音楽とまどろむような映像のテンポにこころもからだも解きほぐされる——五感を開き、リラックスして、他者を迎え入れること。

そうした心身の交感から、わたしたちは人間や、植物のような人間以外の存在から見た世界を想像することができるのではないだろうか。

感覚のチューンアップ

ところで、わたしが勤める水戸芸術館現代美術センターでは、展覧会の来場者が対話を通してアートを楽しむ「対話型鑑賞」に長年ちからを入れてきた。

市民ボランティアが鑑賞をナビゲートするギャラリートークから、目が見える人と見えない人が一緒に展示を楽しむ鑑賞ツアー「session!」など、さまざまな取り組みを行ってきた。

パンデミックに直面した初年度は会場内での会話を控えざるを得ない状況に見舞われたのだが、そんななか当館の教育プログラム担当者が提案してくれた試みが、五感を使ったプログラム「道草展と香りのアーカイブ」だ。

人間と環境のつながりがテーマの展覧会に合わせて開催したこのプログラムでは、講師にアロマテラピストの和田文緒さんを招き、作品を鑑賞して感じたことを思いおもいの香りで参加者に表現してもらった。

原料のルーツや薬効についてお話を聴きながら、複数の精油を掛け合わせて作品の印象や自分の気持ちを言葉以外のかたちに残す。

わたし自身も参加したこのワークショップは、大きな変化に直面したときでも、感覚のギアを入れ替えることで生きる力が沸き起こることを実感させてくれた。

一つの香りが自分に響くなら、それには何か理由がある。

そのルーツを知ること、自らの反応を丁寧に掘り下げることから、感覚をチューンアップする。

そんなふうに、植物はわたしたちに自分自身を知るきっかけも与えてくれたのであった。

いくつものパースペクティヴ

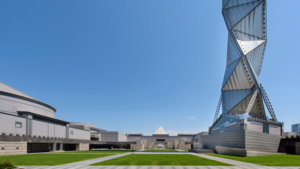

さて、みなさん水戸芸術館の建物といえば、石やコンクリートなどをつかった堅牢な外装や、正三角形のチタンパネルを組み合わせた未来的なイメージのタワーなど、わりと無機質な印象をお持ちではないだろうか。

また、建物のなかだけでなく周辺もきめ細やかに清掃が行き届いているため、シンボリックな三本ケヤキや常緑の芝生、植栽のバラなど美しい景観を構成する植物以外には、雑草などに目がいくことはあまりないのではないだろうか。

しかし、昼時にバルコニー部分で休んでいると、屋上の上で風にそよいでいるひょろ長い影や、階段部分の先で太陽を浴びているやつがふと目に入る。

そういう植物を見かけると、どこから飛んで来て、ここからどうするつもりなのだろうかとわたしはつい想いを馳せてしまう。あなたは風に乗ってきたのか、虫が来るのを待っているのか、はたまた雨の日に流れてゆくのか。

この連載のタイトル「枝と風を学ぶ方法」は、マルティニークの詩人で思想家エドゥアール・グリッサンの言葉から引用している。

フランス現代思想の影響を受けたグリッサンは、環境の変化や生き物とのつながりを受け容れ伸び広がる植物の地下茎のような世界を思い描いた人物だった。

彼が構想した未完の美術館とは「いくつものパースペクティヴ…グランドキャニオンや、小さな稲田や、大河や、小さな泉水からの視点を持つ」空間だという。※4

それは、人間だけで自己完結するのではなく、植物や動物、大地や水系や風、その他の複数の視点を想像し、さまざまなものとのつながりのなかで生きていく強さが育まれる、そんな場所だとわたしは想像する。

世界をつなぐいくつものパースペクティヴとそれを想像する心の眼は、美術館のなかで、雑草が芽を出す路上で、あるいは人間が立ち入ることを未だ許されない未踏の土地で、その場所に生きるもの同士がつながりあって養われていく。

この「つながり」に意識を向けることこそ、今日わたしたちが生きていく術なのかもしれない。

脚注:

※1. 鈴木純『そんなふうに生きていたのね まちの植物のせかい』雷鳥社、2019。p. 55

この本には道ばたや街なかに生えている植物の名前や、その姿形や生態についての細かな説明や写真が豊富に掲載されており、散歩中の植物観察におすすめです。

※2. (参考)ジェームズ・スタネスク、ケビン・カミングス編、井上太一訳『侵略者は誰か?外来種/国境/排外主義』2019

※3. (参考)ユクスキュル著、日高敏隆、羽田節子訳『静物から見た世界』岩波文庫、2005

※4. ハンス・ウルリッヒ・オブリスト「エドゥアール・グリッサンへのインタビュー」『Я(アール) : 金沢21世紀美術館研究紀要』、2002。https://www.kanazawa21.jp/tmpImages/videoFiles/file-52-1-file-3.pdf

後藤桜子

水戸芸術館現代美術センター学芸員。画廊、私立美術館勤務を経て2017年より現職。

水戸芸術館での主な企画に「道草展:未知とともに歩む」(2020年)、「ピピロッティ・リスト:Your Eye Is My Island―あなたの眼はわたしの島」(2021年、京都国立近代美術館との共催)など。

東北芸術工科大学非常勤講師。

水戸芸術館

撮影:田澤純

水戸芸術館は水戸市制100周年を記念し、平成2年(1990年)に開館した複合文化施設です。特徴的な高さ100mの塔を持つこの建物の設計は、世界的建築家の磯崎新氏が手がけました。

芝生の広場をとり囲むように、コンサートホールATM、ACM劇場、現代美術ギャラリーの3つの独立した施設があり、音楽、演劇、美術の3部門がそれぞれに、自主企画による多彩で魅力あふれる事業を活発に展開しています。

また地域の文化活動の拠点として、市民と連携して行う様々な企画も実施しています。

水戸芸術館ホームページ:https://www.arttowermito.or.jp/